現代人講起「𥴊仔店」,多半會聯想到賣米粉、香菇、罐頭、雜糧的柑仔店或南北貨店。看似日常、簡單,實際上,它的歷史根源卻牽連著臺灣數百年來的商業組織、港口繁榮與生活技藝的演變。若欲了解𥴊仔店的文化意義,就得從「郊(kau)」講起。

![]() 什麼是「郊」?

什麼是「郊」?

「郊」(台語:kau)是一個來自清代的專有名詞,它原是對英語guild的音譯,意思是行業間的同業公會。當時的社會結構中,小生理人開「店」,大生理人開「行」,欲開行,就愛參加「郊」——這句話道出當時從「做小生理」進入「大規模商業」所必經的組織網絡。「郊」的功能不僅限於通路聯絡、價格協商,也涵蓋資源整合、貨源調度、海運風險分攤等,是早期商業集體力量的體現。

![]() 清代最強的貿易聯盟<鹿港的八郊>

清代最強的貿易聯盟<鹿港的八郊>

在清乾隆、嘉慶年間,鹿港是臺灣最重要的商港之一。商業勢力不僅來自在地鄉紳,亦涵蓋對中國、南洋等地的廣泛貿易網絡。為了因應不同產業與區域,鹿港形成了八大「郊」組織,稱為「八郊」,分別有泉郊、廈郊、南郊、糖郊、油郊、布郊、染郊、𥴊郊。仔細觀察八郊之名的開頭,對應著就是通商的對口或是行業別,其中特別想要來介紹的就是「𥴊(kám)郊」。

![]() 什麼是「𥴊(kám)郊」?

什麼是「𥴊(kám)郊」?

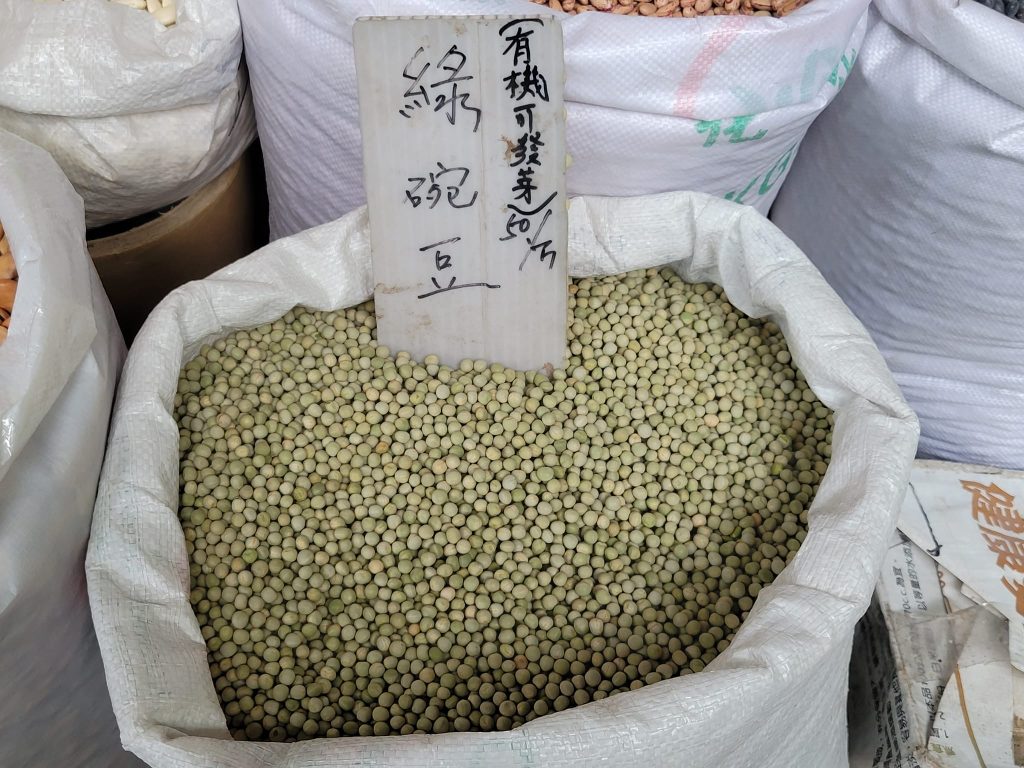

「𥴊郊」所經營的就是販售南北貨、乾貨、焦料的生意。如:金針、木耳、香菇、豆簽、蝦米、魷魚乾、冬粉、番薯粉、菜脯、蜜餞等。這些物品來源廣泛,來自中國南北與南洋,具備「輕、乾、耐放、不需冷藏」的特性,最適合港口長途貿易與日常販售。這類商品在當時已成為庶民生活中的日常必需,也為後來的「𥴊仔店」奠定了商品類型與營運模式的基礎。

![]() 為何稱為「𥴊郊」?從器物到行業的命名邏輯

為何稱為「𥴊郊」?從器物到行業的命名邏輯

或許有人會問:既然是賣南北貨,為何不叫「南北郊」或「焦料郊」?答案就藏在那個獨特的字——𥴊(kám) 裡。

![]() 𥴊仔是什麼?

𥴊仔是什麼?

相對於有孔、用來過濾的「篩仔」(如米篩),「𥴊仔」是一種密實無孔、專門儲藏乾貨的竹編容器。為了描述這種器具,人們創造出一個新字【𥴊】(音 kám)= 上「竹」下「敢」,台語發音與「敢」同音。此字雖不見於古漢語典籍,卻源自台灣民間的生活實用。

依材質與用途不同,可分為:

• 篾𥴊仔(bi̍h-kám-á):用薄竹片編製,質輕通氣

• 籐𥴊仔(tîn-kám-á):以籐條編成,硬挺耐用

• 𥴊壼(kám-ô͘):底深容量大,便於大量儲存

• 桌𥴊仔:倒扣飯菜上,防蒼蠅蚊蟻,又稱「桌罩」、「桌崁」

由於南北貨不需冷藏,𥴊仔成為最理想的收納與販售工具。白天排出陳列、晚上收回室內,這套機動又有效的方式,也成了「𥴊郊」行業的日常風景。

「𥴊仔貨」——也就是南北貨,在口語中因器物而得名;久而久之,「𥴊仔店」(kám-á-tiàm)便成為販售乾貨、雜貨的店鋪代稱。

![]() 時代變遷下的𥴊仔店:器具不再,記憶猶存

時代變遷下的𥴊仔店:器具不再,記憶猶存

今日,走進柑仔店,映入眼簾的是玻璃罐、塑膠桶、鐵盒與紙箱。那種篾條交錯、承載庶民日常的𥴊仔,早已不見蹤影。曾裝著金針、香菇、豆簽的𥴊壼,如今只活在老一輩的記憶與身體經驗中。那時的店,不只是買賣的場所,更是村內互動的空間、孩子的糖果天堂、婆媽的情報站。

即使𥴊仔不再,那份用竹編盛載的生活智慧,仍靜靜流動於台灣人的文化血脈中,成為一種看不見卻深刻的傳承。