世界上幾乎所有國家都種植豌豆,加拿大是世界上最大的豌豆生產國,其次是中國、俄羅斯和印度。根據聯合國糧食及農業組織的定義,在豆科當中,僅收穫作乾燥穀物的農作物被分類為「豆類」。柔軟豆莢與豆仁不經乾燥即供食用的為「蔬菜」,目的用於萃油或種子的農作物又另屬其他分類。

蔬菜類的豌豆大致可分為連同豆莢食用(軟莢)的「豆莢豌豆」及不食用豆莢(硬莢)「豆仁豌豆」兩大類。根據表皮分為皺皮及光滑圓粒,種子可呈圓形圓柱形、橢圓、扁圓、凹圓形,多為青綠色,也有黃白、紅、玫瑰、褐、黑等顏色的品種。硬莢豌豆又稱為糧用豌豆(Pisum sativum Arvense Group)豆莢內側具有堅硬的紙質內皮, 澱粉含量較高,蔗糖含量較低,大多數品種成熟後種皮平滑,通常取其成熟豆粒作為糧食、飼料或製成各種零食(如各種口味的青豌豆),也可以用來發豌豆苗或磨成豌豆粉。

糧用豌豆又分為五類:

1.麻豌豆:也叫灰豌豆,種皮灰褐色且帶有麻斑,豆瓣黃色。顏色偏紅的麻豌豆日本用於製作蜜豆。

2.褐豌豆:種皮呈各種褐色但沒有麻斑,表面可能會有一些小淺坑;豆瓣黃色。

3.白豌豆:也叫黃豌豆,種皮乳白色,豆瓣黃色,豆粒圓形。去皮後可用於製作慈禧晚年最愛吃的甜點豌豆黃,也是廣東甜點常見的「馬豆」

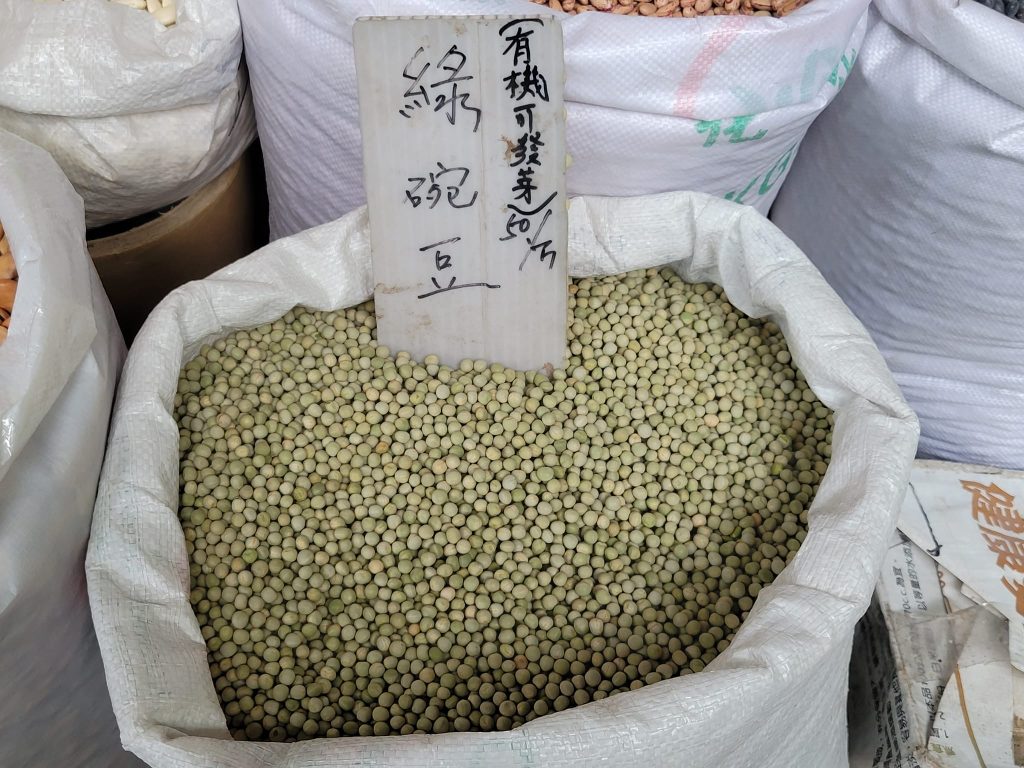

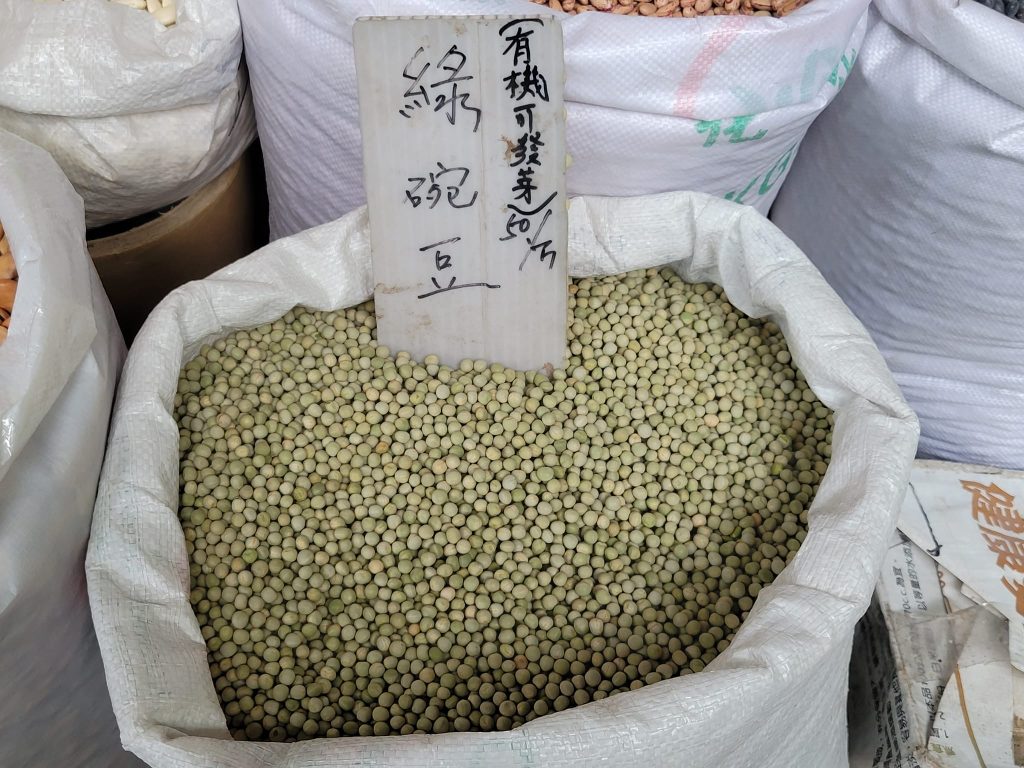

4.青豌豆:也叫藍豌豆,種皮淺藍綠色,豆瓣綠色,豆粒圓形。

5.肥豌豆:類似綠豌豆,但是豆粒更大且呈不規則方形,常用於製作豌豆泥。

一般豌豆莢中的豆子以青豆居多,但有些豌豆粉用的是成熟豌豆莢裡轉為黃色的豆子,香氣及口感與青豌豆不同。豌豆果實的顏色除了受到遺傳因素的影響之外,成熟度也會影響其外觀。一般情況下,隨著果實漸趨成熟,果實中的葉綠素逐漸降解,而其他色素如類胡蘿蔔素、花青素等逐漸積累,導致果實顏色發生變化,果皮上的顏色會逐漸加深。例如,綠色的豌豆果實,在成熟後通常會轉變為深綠色,甚至黃綠色或褐色。而黃色的豌豆,在成熟後會變成黃綠色,甚至略帶紅色或橙色。有些品種的豌豆在成熟之後,果皮可能會產生條紋或斑點。

之前在市場裡拍攝的綠色膨風豆,阿嬤也是這麼闡述放置田間讓它自然成熟就會變黃,青豆味也會消淡轉為另一種風味的呈現,這概念跟毛豆變黃豆的成長歷程相似。我也認為這樣成熟變黃的豌豆比較符合府城人喝的豆仔湯的味道,用青豆來處理實在太耗時也不符合邏輯。目前坊間吃到的黃色膨風豆大部份皆由進口的黃豌豆泡發,這點曾在屏東六堆的鄉鎮逛過幾場菜市,當地人也說本地人不種,都是自己”發”的,指的就是泡發後再蒸煮而成。

仔細想想在豆科當中,應該沒有其他品種像豌豆一樣,能因應發育階段擁有如此多元的吃法。「豆苗」為剛發芽的新芽、「扁豆」為幼嫩的豆莢、「甜豆」能享受豆莢與豆仁的雙重口感、「青豆仁」則僅食用幼嫩的豆仁等,隨各個發育階段發展出多元的品種。

![]() 秋風起,菱香滿田。

秋風起,菱香滿田。

![]() 友善濕地 × 雙標章的堅持

友善濕地 × 雙標章的堅持

![]() 一起支持三生共榮的里山生活,您的每一次訂購,都是給友善農民最實際的鼓勵與力量。

一起支持三生共榮的里山生活,您的每一次訂購,都是給友善農民最實際的鼓勵與力量。![]() 菱角仁(硬)|200公克/$120

菱角仁(硬)|200公克/$120![]() 菱角仁(軟)|300公克/$120

菱角仁(軟)|300公克/$120![]() 滿$2000免運

滿$2000免運