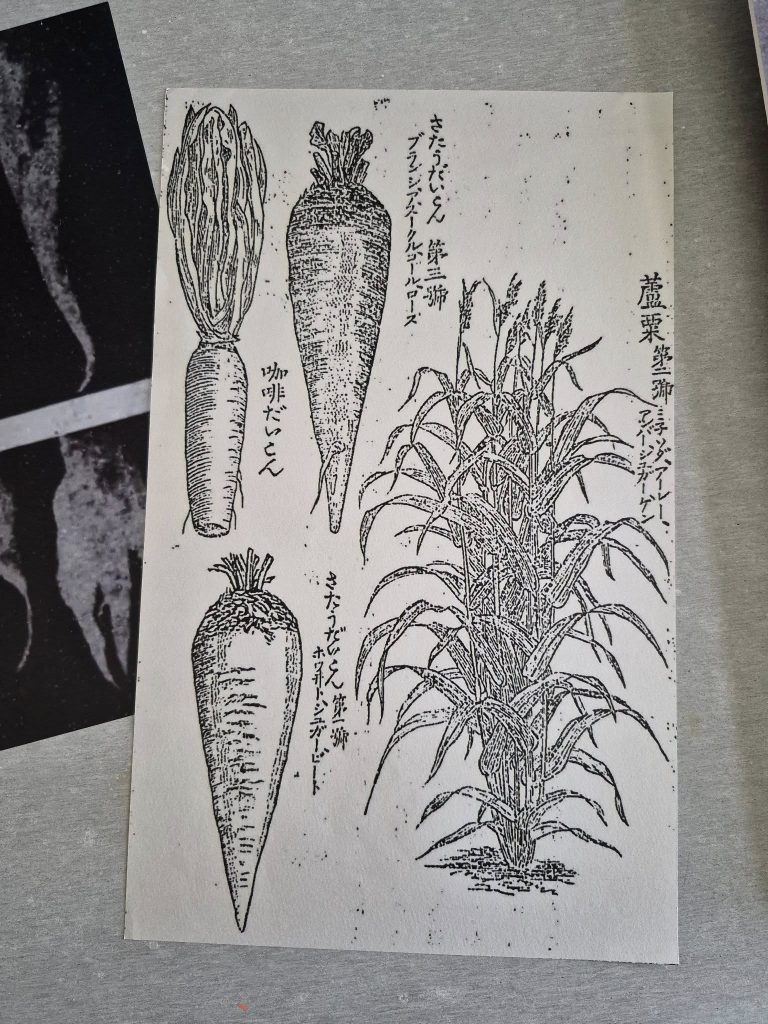

在臺灣新文化運動紀念館的《日本時代臺灣糖業歷史特展》中,介紹了十九世紀末日本糖業的現代化進程。當時,日本政府為了減少對外依賴,積極推動國內糖業生產,並同時嘗試以甜菜與 蘆粟(甜高粱)作為糖料作物。

蘆粟的莖稈含糖量高,一度被寄予厚望,但由於其中蔗糖含量偏低,無法製成穩定的固態糖,只能以糖液形式保存,最終在糖料推廣上失敗。相較之下,甜菜因適合北海道氣候而成功推廣,成為日本現代製糖的基礎,也間接影響了日後臺灣糖業的發展。

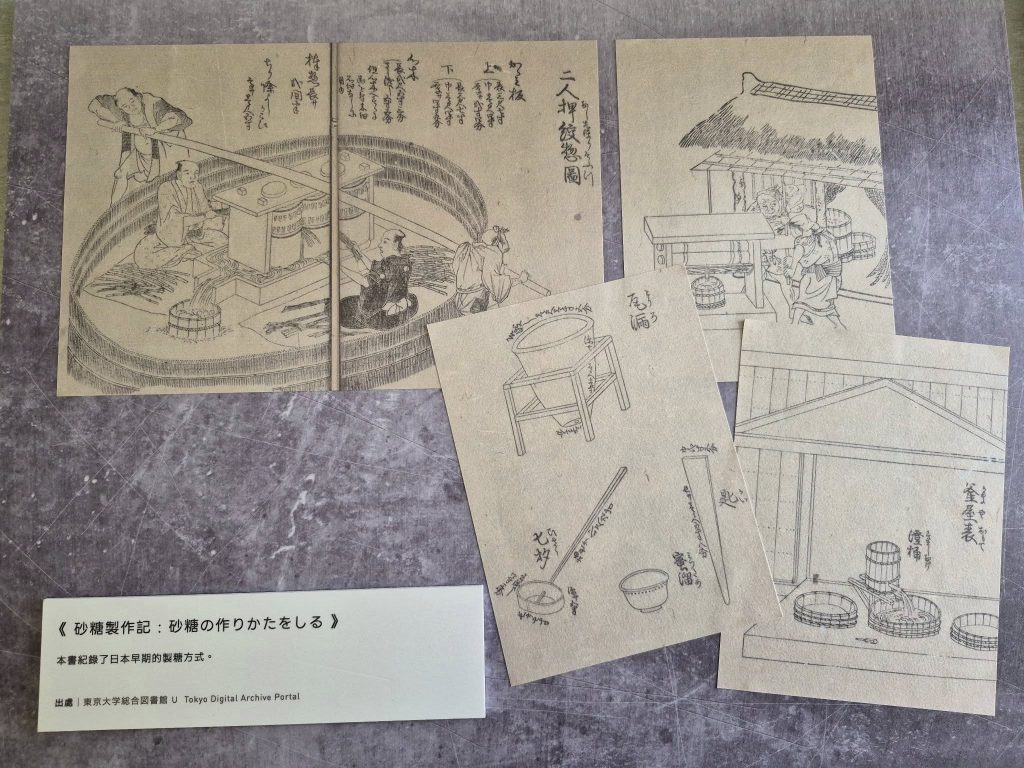

本書紀錄了日本早期的製糖方式。

出處|東京大学綜合書館 U Tokyo Digital Archive Portal

![]() 蘆粟的再利用

蘆粟的再利用

雖然在製糖上挫敗,但蘆粟並未退出農業舞臺。它逐漸被認識為兼具飼料作物、糖料作物、糧食作物與能源作物潛力的植物。常見用途包括:

![]() 牧草:直接作青飼料,或經發酵製成青貯料。

牧草:直接作青飼料,或經發酵製成青貯料。

![]() 能源作物:在國際上,是生質酒精的重要原料。

能源作物:在國際上,是生質酒精的重要原料。

在臺灣,蘆粟長期被視為牧草,直到 2009年,畜產試驗所才育成適合臺灣栽培的 「甜高粱台畜一號」。此品種具備耐旱、耐瘠、耐災、病蟲害少、需肥量低、產量高等優勢,甚至適合有機農業,被視為推廣友善環境耕作的作物。

畜試所更進一步思考蘆粟的多元潛能,研發出糖液萃取技術,保留蘆粟中完整的營養成分。這項突破,不僅讓蘆粟重新回到「糖料利用」的討論中,也可能開啟其在功能性飲品或食品開發上的新方向。

![]() 蘆粟與蘆黍

蘆粟與蘆黍

有趣的是,「蘆粟」與地方口語中的「蘆黍」常被混淆。

![]() 蘆粟:指 甜高粱。用途:飼料、糖液(生質酒精)、牧草、能源作物。在日本糖業史上因無法製成固態糖而失敗,最終由甜菜取代。

蘆粟:指 甜高粱。用途:飼料、糖液(生質酒精)、牧草、能源作物。在日本糖業史上因無法製成固態糖而失敗,最終由甜菜取代。

![]() 蘆黍:在澎湖、金門方言裡常用來指「高粱」。高粱既是釀酒的主要作物,也被用來製作地方傳統點心 「蘆黍粿」。

蘆黍:在澎湖、金門方言裡常用來指「高粱」。高粱既是釀酒的主要作物,也被用來製作地方傳統點心 「蘆黍粿」。

「蘆黍粿」呈紅豆色,是當地獨具特色的糧食文化,與高粱酒一樣,承載著深厚的在地記憶。

而當時北海道的札幌農學校(今日北海道大學的前身)也在這段時期扮演了人才輸出的角色。該校培養出的專業人士,如新渡戶稻造等人,陸續來臺參與糖業相關工作。他們不僅帶來了先進的技術與管理觀念,也促成了臺灣糖業體系的制度化與規模化。