在台灣的甜點語言中,有一種有趣的「文化雙聲現象」——同一個字、同一種聲音,既屬於外來文化,又被在地化為庶民日常。

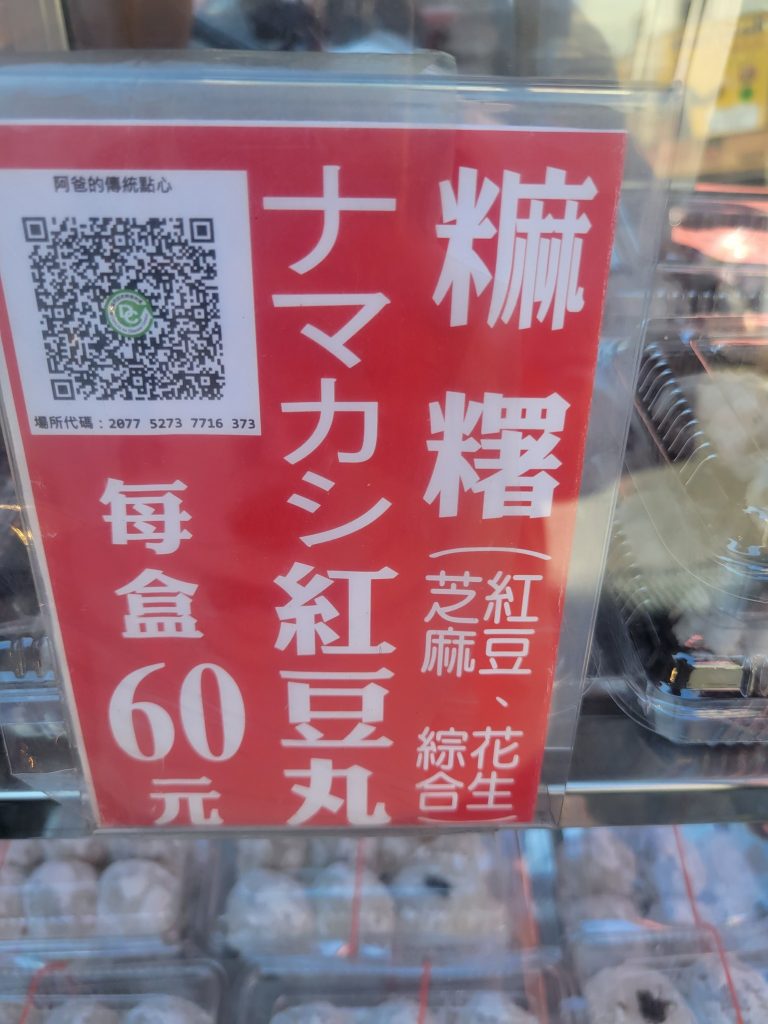

在《古早味台式點心圖鑑》中曾提及「那瑪卡西」。「那瑪卡西」係指日語的「なまがし(生菓子)」,原意為水分含量超過30%的菓子。

根據日本厚生勞動省《食品衛生法》說明,其分類如下:

![]() 產品完成時水分含量達40%以上者。

產品完成時水分含量達40%以上者。

![]() 使用餡、奶油、果醬、寒天等材料,且水分達30%以上的菓子。

使用餡、奶油、果醬、寒天等材料,且水分達30%以上的菓子。

簡單說,「生菓子」泛指含水量高、質地柔軟、不易保存的點心。

它可包括和菓子與洋菓子——紅豆餅、練切、草餅、銅鑼燒、羊羹、水羊羹、蛋糕、泡芙等。這類甜點多半與茶道、季節感、手工藝術相連,強調「即食性」與「雅緻感」。

當「なまがし」傳入台灣,它不再只是茶席上的藝術,而是一種人情味與日常感的延伸,進而轉化為地方化的品牌語言。不是為了呈現茶道的高雅,而是借用「那瑪卡西」的音感,讓人聯想到「日本風、手工、軟糯、現做」的記憶味道。

像是以紅豆沙為餡、白色麵皮覆蓋的「白頭翁」,在台灣的再創造中,轉化為更日常、更具飽足感的小點心——「紅豆丸」。

這樣的轉譯,不僅是味覺的變化

更是一種語言與文化的共鳴

新與舊、和與台、雅與俗之間的溫柔碰撞